Pour une définition du champ de l’anthropologie

Le dialogue entre ethnologie et archéologie n’est pas seulement un impératif méthodologique et épistémologique, c’est une absolue nécessité pratique du fait de la disparition des sociétés et savoirs traditionnels sous les contraintes de la mondialisation de la civilisation.

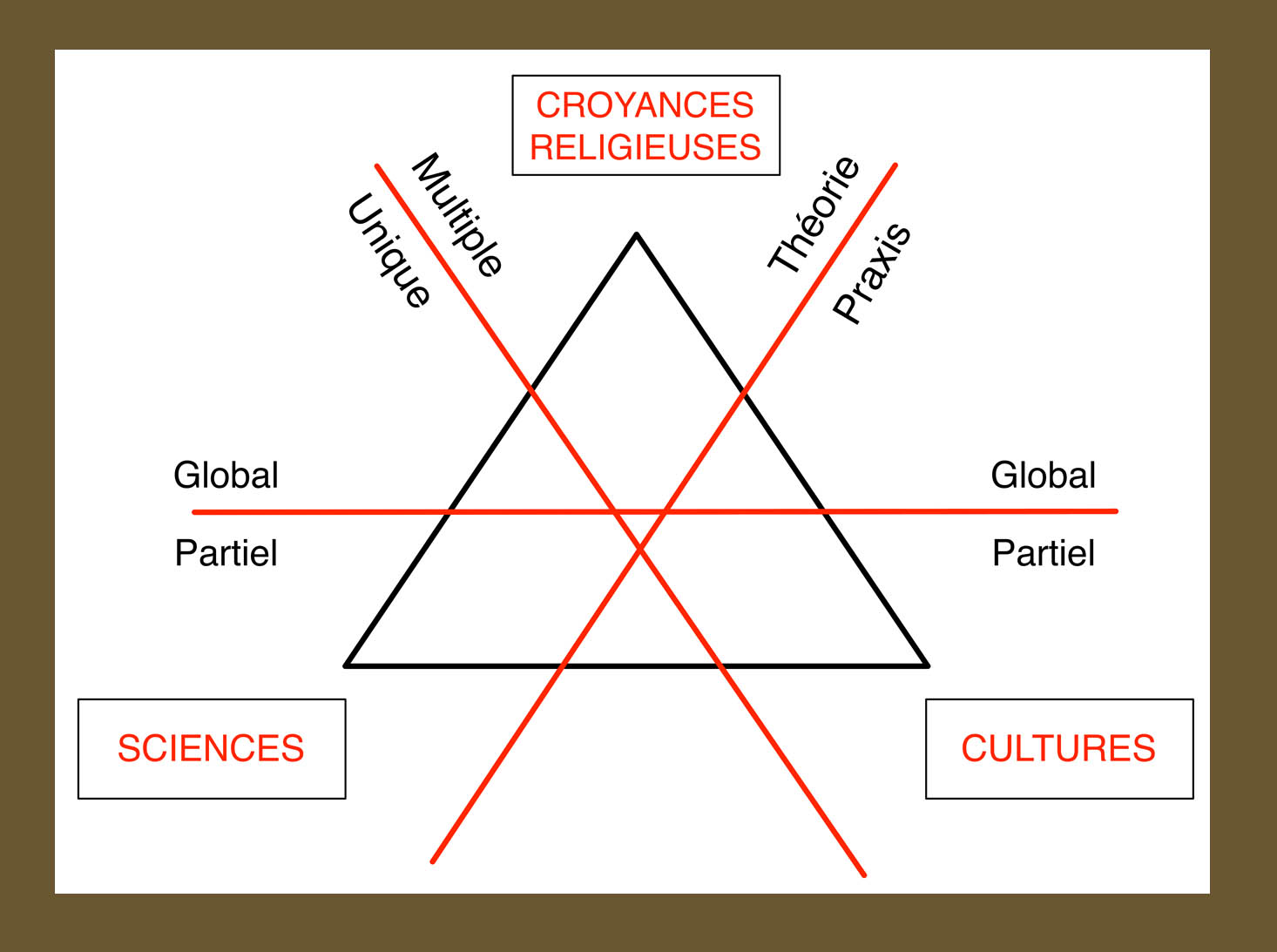

Le champ de la pensée humaine est traversé par un certain nombre de frontières qui assurent l’autonomie et la pertinence interne de discours distincts dont les termes ne peuvent se concilier.

Ne pas reconnaître ces frontières s’est s’exposer à des méprises épistémologiques pouvant avoir de graves conséquences. L’histoire passée et actuelle est pleine de ces confusions.

1. La première frontière oppose le partiel et le global.

Le discours peut s’appliquer à des fractions plus ou moins étendues mais toujours limitées de la réalité ou au contraire tendre à investir le champ total de la réalité dans une perspective holistique.

Selon Lévi Strauss un point essentiel distingue le discours scientifique de la « pensée sauvage » ou religieuse. Le premier se doit d’être efficace et cette efficacité concerne des domaines limités de la réalité. La seconde tend à épuiser le réel au sein de systèmes globaux dont l’exigence première n’est pas pratique mais intellectuelle.

Cette frontière sépare le savoir du croire.

2. La seconde frontière oppose l’unique et le multiple.

Le discours peut être scientifique et faire l’objet d’un accord unanime, partagé par toutes les communautés humaines ou, au contraire, rester relatif à certains individus ou à certaines collectivités. Il n’y a pas de science « occidentale », « bourgeoise », « prolétarienne »….. Il n’y a de science que partagée et acceptée par l’ensemble de l’humanité.

3. La troisième frontière oppose la théorie et la praxis.

Le discours peut se développer uniquement sur le plan théorique sans s’insérer dans une pratique particulière ou au contraire s’inscrire dans une praxis et dépendre de données circonstancielles concrètes.

On doit à Saint Augustin dans la Cité de Dieu l’idée que le domaine religieux, le ou les dieux, ne sont pas des acteurs de l’histoire humaine. Le sac de Rome par les Wisigoths ne signifie pas que le christianisme, alors devenu religion officielle, n’est pas la « vraie » religion face aux cultes païens. Dieu n’est pas responsable de l’histoire des hommes.

Ces frontières permettent de définir trois champs autonomes dotés de contraintes spécifiques.

1. Les sciences sont définies par le partiel, l’unique et le théorique.

Les acquis du domaine scientifique font en principe l’objet d’un accord universel, mais les connaissances ne peuvent porter que sur des aspects limités et étroitement circonscrits de la réalité. Ces derniers relèvent d’abord de la théorie bien qu’insérés dans l’expérimentation concrète et contraints à l’efficacité sur le plan pratique.

2. Les croyances religieuses sont définies par le global, le multiple et le théorique.

Les croyances religieuses ont tendance à épuiser le champ du réel dans une perspective holistique. Elles restent pourtant multiples, aucun accord ne pouvant être trouvé sur ce que sont les « bonnes » ou les « vraies » croyances. Elles relèvent avant tout du théorique.

3. Les cultures sont définies par le partiel, le multiple et la praxis.

La praxis des cultures émane de la volonté des acteurs et de leur désir d’agir sur le monde. Elle subit les contraintes du politique et s’insère dans des circonstances historiques changeantes Elle concerne des aspects partiels de la réalité et témoigne d’une étonnante diversité dans les motivations et la manière de conduire les actions. Dans le domaine religieux les clergés se situent dans ce champ sémantique.

Une histoire des relations entre ces champs et des influences que certains d’entre eux peuvent avoir eu sur les autres reste à écrire.

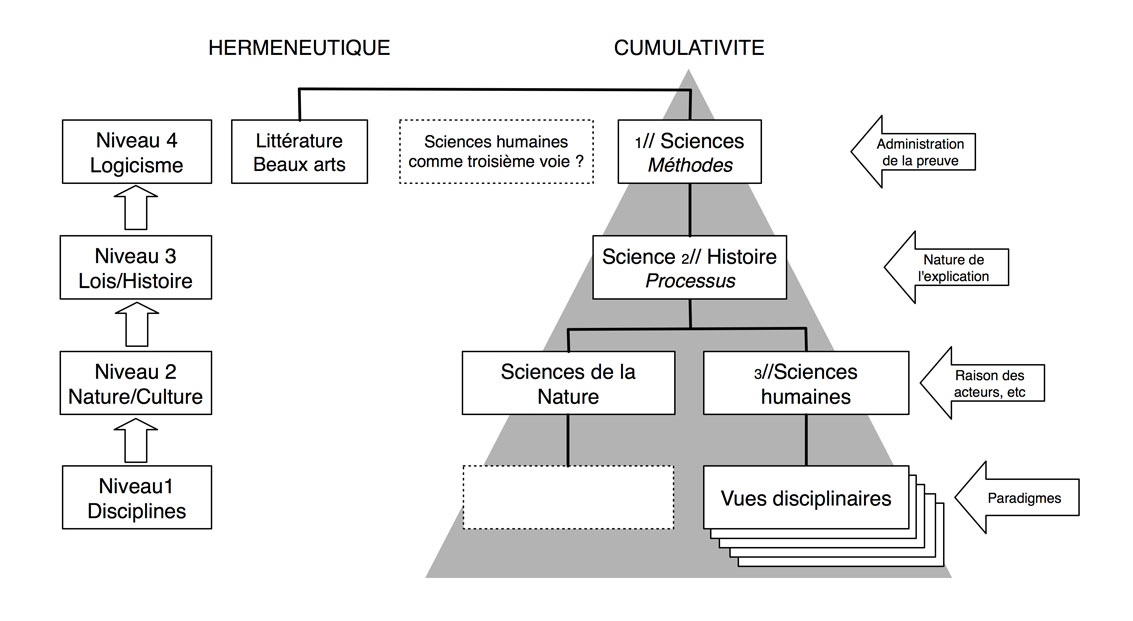

Nous pouvons désormais définir le champ de l’anthropologie comme le regard porté par le pôle scientifique sur les deux autres pôles et tenter de se situer au sein de la démarche scientifique (schéma développé à l’occasion des discussions menées au sein du groupe Berthhelot sur la cumulativité dans les sciences humaines (Paris 2005-2007).

Le schéma suivant est approfondi dans les pages qui suivent.

Les niveaux de réflexion distingués ne révèlent aucune hiérarchie entre les divers domaines retenus car tous sont suceptibles de contribuer, en synergie, à donner plus de solidité aux divers savoirs. On distinguera ainsi :

1. le niveau des paradigmes disciplinaires,

2. le niveau où se regroupent certaines particularités propres à l’espèce humaine, par opposition au monde de la nature :

– synergie entre domaine culturel et contraintes génétiques et environnementales ,

– « hérédité » des caractères acquis à travers l’éducation,

– rôle de la volonté et de la rationalité des acteurs ,

3. le niveau où s’opposent deux types d’explications scientifiques : les explications a priori des sciences expérimentales et les explications a posteriori de l’histoire,

4. le niveau propre à la rationalité scientifique en général, exprimé à travers les démarches du logicisme et les conditions d’administration de la preuve.

Leave a reply