NOTES DE LECTURES

Genève, février 2012

GEORGES GUILLE-ESCURET, 2010

Sociologie comparée du cannibalisme : 1. proies et captifs en Afrique. Paris : PUF.

Le livre de Georges Guille-Escuret m’intéressait pour deux raisons :

- la première, opportuniste, renvoyait à mon implication dans les discussions tournant autour du cannibalisme du site néolithique rubané d’Herxheim, qui avait eu lieu à Agde (2007), puis à Strasbourg (2008), ainsi qu'autour de la question des têtes trophées, abordée lors de la tencontre des Eyzies (2010).

- la seconde, plus profonde, concernait mon profond intérêt pour l’anthropologie comparative : enfin un livre abordant transversalement, à travers les continents, l’analyse d’une question générale.

Sur ce second point la réussite du livre est spectaculaire, tant au niveau du corpus de connaissances que des problématiques engagées et, d’une manière générale du contenu (pour autant que l’on puisse saisir exactement ce que l’auteur veut démontrer).

Il faut par contre avouer que la forme de la prose se révèle particulièrement indigeste. Jamais ce travers des sciences humaines, qui consiste à revendiquer la ittérature ou à y succomber, n’a été porté à une niveau aussi caricatural, au point de rendre le texte pratiquement inintelligible à force de tournures alambiquées. Jamais un texte n’a révélé à ce point, de fait, ce travers « ni science, ni littérature » revendiqué par les partisans d’une autonomie des sciences humaines, bien que je ne connaisse pas la position de l’auteur en la matière.

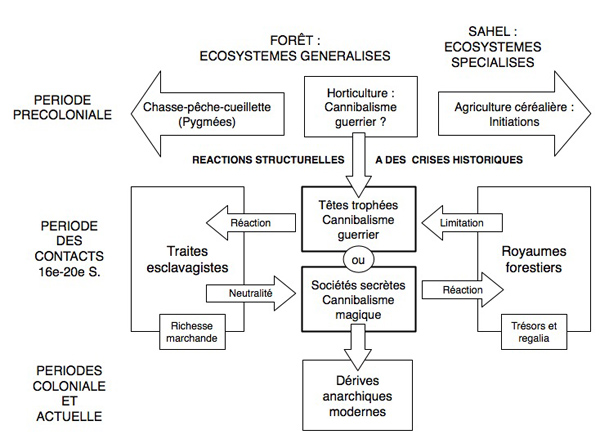

Il faut donc s’astreindre à un épuisant travail de traduction et d’interprétation pour tenter d’extraire les composantes pertinentes des démonstrations. C’est ce que j’ai tenté de faire ici en résumant ce qui me semble essentiel sous forme d’une série de propositions que je juge, à tort ou à raison, comme pertinentes pour l’auteur et en proposant un schéma synthétique (figure 1). J’espère ainsi fournir au chercheur une base sur laquelle pouvoir fonder une éventuelle discussion. Le style du texte rendait cette entreprise particulièrment périlleuse ; je demanderai donc à l’écrivain toute son indulgence pour les omissions ou les contresens résultant d’une lecture déficiente qui pourraient altérer la pensée de l’auteur.

Figure 1. Structure dynamique du cannibalise en Afrique d'après les données de Guille-Escuret.

PROPOSITIONS

1. Méthodologie

- L’anthropologie s’est montrée particulièrement décevante face à l’objectif de construire une sociologie comparative. Ceci est particulièrement vrai pour le cannibalisme.

- On a soutenu à propos du cannibalisme, notamment à la Société d’anthropologie de Paris, quatre positions :

1. le dénigrement du sujet,

2. l’explication du cannibalisme par la faim, alliée à une surévaluation des occurrences,

3. l’atténuation des faits et l’invocation de la superstition ou de la religion,

4. le déni de réalité.

- l’étude du cannibalisme nécessite une méthode globale.

- La règle doit l’emporter sur l’exception dans la formulation d’une conclusion, mais l’exception doit être placée en première ligne dans le processus de la recherche.

- l’approche structuraliste des faits sociaux reste insuffisante pour comprendre des situations insérées dans l’histoire.

2. cannibalisme et sociétés étatiques

Cannibalisme et sociétés étatiques en Eurasie

- En Eurasie, le développement des civilisations étatiques a fait régresser et disparaître le cannibalisme.

- En Eurasie, la disparition du cannibalisme est liée à la conjonction de plusieurs facteurs : centralisation de l’Etat, floraison des religions universalistes, défense des voies commerciales au delà des bouleversements politiques.

- En Eurasie, l’exclusion concerne aussi bien l’endocannibalisme que l’exocannibalisme et la chasse aux têtes s. str., ainsi que, dans une moindre mesure, les trophées corporels.

- Dans le monde, à l’exception des Aztèques, le cannibalisme est incompatible avec les puissantes hiérarchies sociales (chefferies et Etats).

- Dans le monde, le cannibalisme est souvent associé à des privilèges qui varient selon les sociétés. Les sociétés hiérarchisées ne peuvent tolérer ces privilèges au delà d’un certain seuil.

- La disparition systématique du cannibalisme en Eurasie s’oppose au caractère sporadique et disparate du cannibalisme dans les autres régions.

- Ces cinq derniers siècles le cannibalisme se rencontre 1. dans les zones forestières (Tupis et autres amazoniens, peuples bantous et oubanguiens, Papous, Iroquois, Mayas-Toltèques, etc.), 2. sur les côtes maritimes, particulièrement dans les archipels (Antilles, Polynésie, Mélanésie, Côte nord-ouest de l’Amérique).

- Dans le monde, le complexe cannibalisme-chasse aux têtes s. lat. se retrouve dans tous les grands massifs forestiers et les archipels, à l’exception des zones contrôlées par des sociétés despotiques/étatiques.

Cannibalisme et sociétés étatiques en Afrique

- En Afrique, il convient d’isoler une période intermédiaire entre le « passé immémorial » et l’impact arabe (Islam) et européen (catholicisme).

- En Afrique, cette période intermédiaire, contemporaine des découvertes portugaises, voit se développer des royaumes et des sociétés de classes développant des systèmes d’inégalités nouveaux inconciliables avec le cannibalisme plus ou moins sporadique de cette époque.

- En Afrique, dans les royaumes, comme celui du Kongo, comprenant des classes sociales, la constitution d’une importante classe servile provenant de prises de guerre, économiquement stratégique, s’accorde mal avec une anthropophagie fréquente.

3. Cannibalisme et horticulture

Cannibalisme et horticulture dans le monde

- Dans le monde, et au delà de l’Océanie, le cannibalisme est associé à des écosystèmes généralisés avec création de jardins, culture de tubercules (igname, taro, patate douce, manioc), de bananiers, et de palmiers.

- Dans le monde, le cannibalisme ne se développe pas dans les sociétés d’éleveurs, malgré la réputation de violence bien établie de ces derniers.

- Dans le monde, le cannibalisme se retrouve chez des populations horticoles sédentaires en compétition pour la maîtrise de terroirs.

- Dans le monde, le cannibalisme se retrouve chez des populations horticoles itinérantes chez qui la guerre n’est pas liée à la maîtrise de terroirs.

Cannibalisme et horticulture en Afrique

- En Afrique, le cannibalisme se développe dans les zones de forêts tropicales abritant des économies horticoles sur brûlis, mais épargne les sociétés de chasseurs-cueilleurs comme les Pygmées.

4. Cannibalisme et langues en Afrique

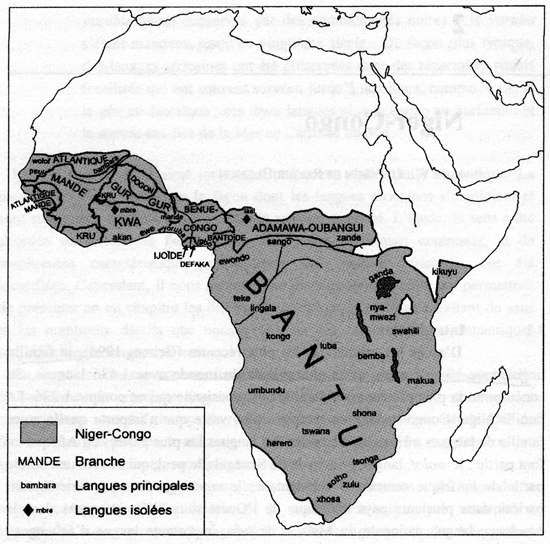

- En Afrique, le cannibalisme est lié aux populations de la superfamille linguistique dite nigéro-congolaise, qui contient notamment les langues bantoues, oubanguiennes et mandés.

Figure 2. La famille linguistique Niger-Congo.

5. Cannibalisme guerrier

Cuerres tribales

- En Afrique, le cannibalisme, présent sur une douzaine d’Etats contemporains, est lié à l’Ouest à la sorcellerie et aux confréries clandestines, vers l’Equateur aux affrontements guerriers.

- En Afrique (Equateur), le cannibalisme est lié au retour historiquement provisoire des compétitions guerrières horizontales entre organisations sociales acéphales.

- En Afrique, le cannibalisme est lié au système en perpétuel réaménagement opposant les processus de fusion-fission (cadrés par le lignage) et les rapports hostilité-alliance (à l’extérieur de la filiation), un système ayant fonction d’adaptabilité.

- En Afrique (Lobaye), l’intensité du rapport fraternité-hostilité est proportionnelle à la puissance des liens de parenté.

- En Afrique, la guerre peut s’affranchir des contraintes de la vendetta au delà d’un seuil d’éloignement où les combattants peuvent espérer que les victoires et les butins conquis ne donneront pas lieu à vengeance.

Cannibalisme et esclavage

- En Afrique, les organisations sociales acéphales tendent à être jugulées ou contenues par les formations étatiques esclavagistes.

- En Afrique, on ignore ce que pourrait être un cannibalisme primitif indépendant des interférences constatées avec les sociétés esclavagistes.

- En Afrique, la consommation conjointe d’esclaves apportés par les deux camps et mis à mort peut participer à la conclusion d’une paix scellée en limites des deux territoires ennemis.

- En Afrique (Nigeria), les esclaves sont des biens de prestige. On peut les vendre afin de préserver les rapports de force internes et éviter que l’accumulation du prestige ne crée une inégalité économique.

- En Afrique (Fang), on peut envisager une forme de cannibalisme classique ayant gardé une large autonomie par rapport à l’esclavage.

6. sociétés secrètes

- Les sociétés secrètes sont liées à la magie.

- En Afrique, on peut opposer les sociétés pratiquant la circoncision marquant l’entrée des hommes dans l’âge adulte aux sociétés associant cannibalisme et sectes pratiquant une sorcellerie qui pense l’homme accompli sous la forme d’un guerrier.

- En Afrique, les initiations tribales ne sont pas la source exclusive des sociétés secrètes. Ces dernières répondent au besoin de se protéger contre le mauvais sort et les maladies, de conquérir la force et la richesse, de s’affranchir de la domination étrangère.

- En Afrique, la société secrète est conçue de façon à répliquer à l’ordre comme au désordre, car, tournée vers l’acquisition cachée de pouvoirs secrets. C’est un lieu stratégiques d’adaptation aux aléas de l’environnement social et un contre-pouvoir excentré, mais endogène, surmonté par un pouvoir central exogène.

- En Afrique, l’anthropophagie liée à l’accession d’un individu à une secte est conçue comme une transgression impliquant un acte de rébellion.

- En Afrique, des objets sacrés liés aux sociétés secrètes peuvent nécessiter des offrandes périodiques de sang et de graisse humaine afin de régénérer leur puissance.

- En Afrique, la persistance de la magie impliquant assassinat et anthropophagie est liée à une perception de l’Etat en tant que corps social étranger.

- En Afrique, les sociétés d’hommes panthères se multiplient en réaction contre les ravages engendrés par un pouvoir extérieur.

- En Afrique, les conditions de passage de la magie anthropophage des petites communautés acéphales en contre-pouvoirs face aux pressions extérieures restent inconnues.

7. Chasse aux têtes

Guille-Escuret regroupe sous le terme de « chasse aux têtes » (ici chasse aux têtes s. lat.) deux phénomènes qu’il distingue pourtant : la chasse aux têtes d’Asie du Sud-Est (ici chasse aux têtes s. str.) et le prélèvement de têtes comme trophées de guerre (ici prélèvement de têtes trophées).

Chasse aux têtes s. str. en Asie du Sud-Est.

- En Asie du Sud-Est, la chasse aux têtes est liée à un large éventail de peuples indonésiens.

- En Asie du Sud-Est, la chasse aux têtes, dont la désignation a une profondeur linguistique certaine, a probablement une origine ancienne.

- En Asie du Sud-Est (de la zone malaise à l’Océanie), la chasse aux têtes et le traitement particulier et soigneux de la tête est associé à des rites agraires axés sur la fertilité.

- En Asie du Sud-Est, la consistance culturelle et historique de la chasse aux têtes liée aux populations austronésiennes horticoles s’oppose au caractère labile du cannibalisme.

Prélèvement de têtes trophées en Afrique

- En Afrique, aucun conflit n’est délibérément engagé pour se procurer des têtes.

- En Afrique, l’aire occupée par la pratique des têtes trophées (de la Guinée portugaise au Cameroun) englobe et déborde l’aire du cannibalisme. Un cannibale coupe souvent la tête de son ennemi, mais un coupeur de tête n’est pas toujours cannibale.

- En Afrique, les têtes trophées ne sont que des emblèmes de victoire souvent disposés en tas dans les villages. Elles expriment la puissance guerrière de la communauté, mais peuvent être rapidement abandonnées.

Figure 3. Une observation complémentaire : les têtes trophées sont présentes dans les royaumes de la forêt où elle font partie des regalia. Tambour orné de crânes, royaume akan (Garrard 1989).

8. Cannibalisme et morts d’accompagnement

- En Afrique, les cas d’anthropophagie portant sur certains individus mis à mort à l’occasion des funérailles d’un individu important se répandent sur une large zone et correspondent à une période où l’anthropophagie est étendue aux corps des ennemis.

- En Afrique (bassin congolais au 19ème siècle), le cannibalisme associé aux coutumes funéraires est lié à une dégradation dramatique du pouvoir politique.

9. Cannibalisme et histoire

- En Afrique, le cannibalisme doit être interprété comme le résultat de crises ponctuelles insérées dans une crise plus large se déroulant sur une période de quatre siècles précédant l’emprise coloniale.

- En Afrique, le cannibalisme se situe en marge de la traite et doit être conçu comme une réaction au trafic d’esclaves, réaction qui rejette la tentation d’un esclavagisme de riposte.

- En Afrique, manger son ennemi ou l’adopter, revient à refuser de corrompre son identité de guerrier en refusant de considérer les prises de guerre comme des richesses marchandes susceptibles d’être commercialisées.

- En Afrique, la sédentarisation complète voulue par les colons a aggravé les conflits en supprimant les apaisements périodiques de la mobilité.

- En Afrique, le cannibalise ne peut être compris qu’inséré dans l’histoire. L’Afrique s’impose comme le continent où il est le plus malhonnête, voire le plus fou, de penser des sociétés sans histoire.

DISCUSSION

Le modèle proposé doit être envisagé sur le plan général de la liaison entre cannibalisme et horticultures forestières à l’écart des centres de développement des civilisations étatiques et sur le plan africain. Il faudra attendre la lecture des deux ouvrages suivants consacrés à l’Asie du Sud-Est et à l’Océanie (qui vient de paraître) et sur l’Amérique (annoncé) pour se faire une idée d’ensemble. Les présentes remarques ne sont donc que provisoires.

1. Sur le plan général, la solidité du modèle paraît recevable, mais pose la question du cannibalisme néolithique européen. Ce dernier se développe en effet dans le contexte d’une agriculture céréalière liée à des écosystèmes forestiers probablement peu perturbés, mais non tropicaux ou équatoriaux. Il touche à la fois le Néolithique ancien méditerranéen (Fontbregoua, le Gardon) et le Néolithique ancien rubané (Herxheim). Comment donc trouver un niveau de généralisation permettant d’englober tous les cas de figure ? La notion de crise paraît pertinente pour Herxheim, qui se situe à l’extrême fin du Rubané, mais qu’en est-il pour le Néolithique méditerranéen ? Les données ethnohistoriques de ces derniers siècles utilisées seraient-elles non pertinentes pour des périodes lointaines ?

2. Sur le plan africain, le modèle m’interpelle dans le contexte des mes réflexions sur les notions de prestige et de richesse, qui feront prochainement l’objet d’un séminaire (Richesse et sociétés. 9ème colloque international et interdisciplinaire de la Maison René-Ginouves, Archéologie et ethnologie, 6-8 juin 2012). Le cannibalisme est une pratique de prestige allergique à la richesse marchande, un domaine sensible dans le cadre du développement de l’économie marchande à « marchés périphériques » en Afrique précoloniale.