NOTES DE LECTURES

Genève, septembre 2012

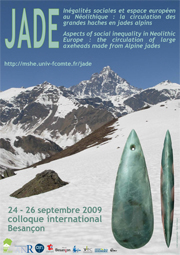

PIERRE PETREQUIN, P. CASSEN, S. ERRERA et al. 2012

Grandes haches alpines du Néolithique européen, 5ème et 4ème millénaire av. J.-C.

Jade est un magnifique ouvrage, résultat d’un travail collectif dominé, sur le plan interprétatif par Pierre Pétrequin et Serge Cassen.

Deux points forts dominent la réflexion :

- Le jade est une roche sacrée susceptible d’être fortement investie sur le plan idéel.

- La civilisation des tumulus carnacéens correspond à une société « royale ».

1. Objectifs

2. Une analyse logiciste

Fig. 1. Analyse logiciste des composantes de jade concernant les notions contestées de « biens de prestige » et de « sociétés à richesses ostentatoires ».

Liste des propositions en annexe

3. Modalités techniques d’utilisation de l’ethnologie

Jade constitue à nos yeux un modèle pour une utilisation judicieuse des données de l’ethnologie en archéologie. Nous pouvons distinguer deux composantes :

1. Les enquêtes directes menées en West Papoua (ex Irian Jaya) et la proximité du chercheur avec la réalité ethnographique ont permis de spectaculaires découvertes en Europe comme la découverte des ateliers de Plancher les Mines et du Mont Viso. Nous sommes ici au niveau des chaînes opératoires techniques sensu lato et des modalités de diffusion des produits.

2. Des références ethnographiques « tous azimuts », incorporant également des données de West Papoua, ont été à la base de réflexions transculturelles indispensables pour approfondir et modifier les a priori du sens commun. Toutes ces informations sont considérées, à juste titre, comme des données de base (propositions P0) de même valeur que les observations archéologiques.

4. Evaluation

Présence d'échanges marchands ?

Les auteurs évoquent la présence d’échanges marchands comme mécanisme possible de la diffusion des jades. Le terme demande à être précisé. Selon Alain Testart

« Est échange marchand tout échange de marchandises, ou encore tout échange dans lequel les échangistes n’ont pas besoin d’entretenir entre eux d’autres rapports que celui de l’échange ; c’est-à-dire encore un échange qui n’est pas intrinsèquement lié, ni conditionné par un autre rapport entre les protagonistes. » (Testart 2007, 134) et

Un échange non marchand est un échange dans lequel les rapports sociaux prédominent, soit « un échange conditionné par un autre rapport social qui le dépasse, à la fois parce qu’il le commande et généralement parce qu’il lui survit. » (Testart 2007, 143)

Vu la haute valeur idéelle du jade, il nous semble que ce matériau devait plutôt faire l’objet d’échanges non marchands. Nous pouvons d’autre part probablement exclure les échanges marchands impliquant dans la transaction une valeur tierce de type monnaie de commodité (Testrat 2001) dont nous avons aucune trace, le simple troc restant une alternative plausible pour des transactions de ce type.

Bien de prestige, un terme pertinent ?

Une société carnacéenne royale ?

- Le cercle 1 correspond à des sociétés ploutocratiques ostentatoires et regroupe trois sociétés diffusant leurs produits à faible distance, soit les haches en néphrites valaisannes (Cortaillod valaisan), les haches en pelite-quartz vosgiennes (NMB) et les haches en cinérite siliceuse de Requista. Dans les Alpes du Nord et le bassin du Rhône se rencontre un quatrième groupe directement impliqué dans la diffusion des jades, notamment au niveau de la réception d’ébauches qui vont subir un premier polissage (haches de type Durrington). C’est à ce groupe probablement chasséen que l’on peut attribuer les sépultures en fosses avec morts d’accompagnement donnant une connotation particulière à ce type de société.

- Le cercle 2 regroupe des sociétés qualifiées, faute de mieux, de « chefferies », un terme d’attente issu de l’anthropologie nord américaine fortement critiqué, que l’on devra préciser à l’avenir. Ces sociétés qui se retrouvent sur la Loire et dans le bassin parisien sont à l’origine des grands monuments funéraires de type Cerny. Ce second cercle est le lieu d’un repolissage intense des jades.

- Le cercle 3 correspond aux grands monuments funéraires du Morbihan. Suite à la démonstration proposée, j’admets aujourd’hui que la Bretagne offre une situation très particulière, qui peut difficilement se placer dans le même cadre que les sociétés à richesses ostentatoires et qui se calque sur les cas les plus extrêmes de hiérarchisation des « chefferies » polynésiennes. « Royauté » ne nous paraît pourtant pas le meilleur terme pour connoter cette situation étant donné l’extrême polysémie du terme. Nous avons trouvé exactement le même problème pour l’Afrique de l’Ouest. Comme les auteurs l’indiquent les « royautés » carnacéennes ne correspondent pas aux royautés étatiques de l’Eurasie (auquel ce terme devrait être réservé). Il est également difficile de qualifier de royauté les sociétés de Tonga et des Natchez qui correspondent mieux à la situation carnacéenne.

Nous proposons donc le terme provisoire de « société semi-étatique royale » qui devrait être rattachée au monde II de Testart, mais qui s’écarterait de « sociétés royales » de cet auteur considérées comme étatiques (Testart 2005) et donc des sociétés proprement royales africaines d’Abomey et du Bénin, toutes sociétés où le roi a le monopole de la force.

* * *

A la suite de ce texte Christian Jeunesse nous a fait parvenir cette réaction parfaitement judicieuse, qui corrige le scénario proposé :

"Le raisonnement souffre de l’imprécision du cadre chronologique. Le scénario proposé implique en effet deux groupes de cultures qui n’appartiennent pas au même horizon chronologique :

- D’un côté Chambon, Cerny et la culture des bâtisseurs des tombes carnacéennes, qui se situent dans l’horizon 4800 – 4300

- De l’autre trois cultures postérieures à 4300 (Chasséen, NMB et Cortaillod)

Les morts d’accompagnement relèvent du second horizon. Le phénomène semble en effet s’amorcer au plus tôt à la charnière des 5ème et 4ème millénaires.

Les cultures ouest-alpines ou subalpines de l’horizon 4800 – 4300 seraient le VBQ ancien au sud et la phase ancienne des tombes Chamblandes au nord (plus au nord encore : Mittelneolithikum, avec la séquence Grossgartach – Roessen – Bischheim).

Tu évoques un « repolissage intense des jades » dans le cercle 2 (Cerny & Chambon) : je n’ai pas le temps de retourner aux sources, mais je ne vois pas, à première vue, sur quelles données factuelles repose cette affirmation (ni, d’ailleurs, comment on peut démontrer l’existence d’un repolissage ; c’est à peu près comme si on disait d’une feuille de laurier qu’elle a été un biface dans une vie antérieure)."

Christain Jeunesse, 23 octobre 2012

GALLAY, A. (2006, nvlle éd. 2011). Les sociétés mégalithiques : pouvoir des hommes, mémoire des morts, Lausanne, Presses polytechniques et univ. romandes. (Le Savoir suisse : histoire ; 37)

GALLAY, A. (2001a). De mil, d'or et d'esclaves : le Sahel précolonial. Presses polytechniques et universiatires romandes. (Le Savoir suisse : histoire ; 72)

GALLAY, A. (à paraître). Biens de prestige et richesse en Afrique de l’Ouest : un essai de définition. In : Richesse et sociétés. 9ème colloque de la Maison René-Ginouvès, Archéologie, ethnologie (Université Paris-Ouest Nanterre la Défense, 6-8 juin 2012).

TESTART, A.(2001). Moyens d'échange / moyens de paiement : des monnaires en général et plus particulièrement des primitives, in :Testart, A. éd., Aux orignes de la monnaie, Paris : Errance, p. 11-60.

TESTART A. (2005), Eléments de classification des sociétés, Paris, Errance.

TESTART A. (2007), Critique du don : essai sur la circulation non marchande, Paris, Errance et Syllepse (Matériologiques).